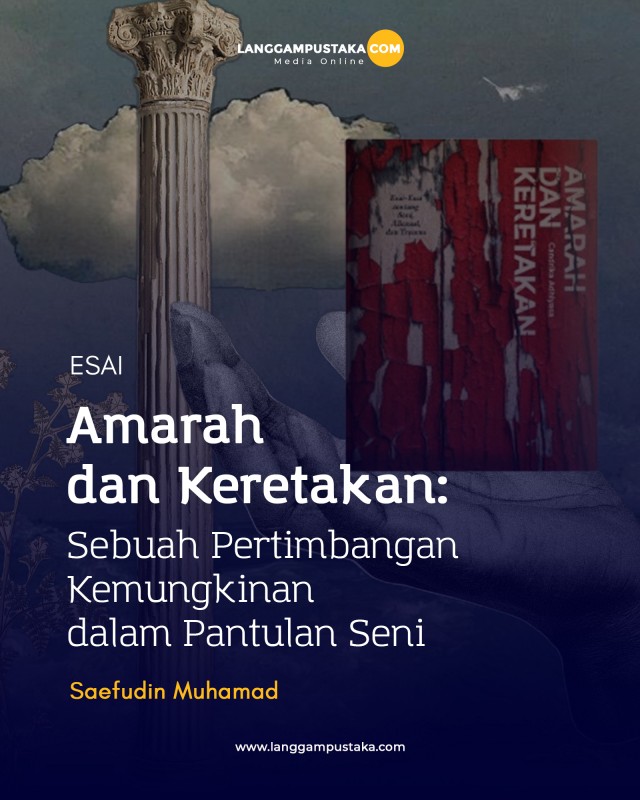

Seni adalah sebuah “kemungkinan”—setidaknya untuk tidak mengatakan makna yang rigid. Kemungkinan dalam seni tidak hadir dari objektivitas bentuk kesenian belaka, melainkan juga dari hasil pembacaan apresiatornya. Dalam hal ini, seni mampu memantik dialog bersama subjek: sebuah persinggungan pengalaman estetis dalam lingkup estetika. Persentuhan itulah yang kurang lebih menjadi permenungan Candrika Adhiyasa dalam menelisik berbagai bentuk kesenian dengan intens dalam buku kumpulan esainya berjudul Amarah dan Keretakan: Esai-esai Tentang Seni, Alienasi, dan Trauma (Langgam Pustaka, 2024).

Buku kumpulan esai ini berjumlah dua puluh yang disusun melalui hasil pembacaan dan permenungan terhadap berbagai bentuk kesenian yang meliputi: sastra, foto, musik, lukisan, patung, pantomim, hingga film. Dalam sebuah pengantar singkatnya, Candrika memang berterus terang bahwa ketertarikan dirinya terhadap dunia seni tidak secara spesifik. Artinya, ia tidak terpaku terhadap jenis kesenian tertentu sebagai kecenderungan dalam upaya pembacaannya. Selain itu, ia juga secara personal lebih akrab dengan media teks sehingga dalam buku ini lebih memusatkan konsentrasinya menggali kemungkinan makna dalam berbagai bentuk kesenian.

Karena itu, Candrika memilih untuk tidak banyak mengeksplorasi dimensi formal dari bentuk kesenian yang disingkap. Konsekuensi dari kecenderungan tersebut lantas membawanya masuk ke dalam sumur-sumur pemaknaan, juga lorong kemungkinan tanda yang melekat pada berbagai simbol. Ia tidak hanya menggapai-gapai keremangan itu, melainkan juga merogoh dan menelusuri lebih dalam untuk menemukan jalinan—bukan titik terang—dalam kelindan realitas yang menurut keyakinannya sendiri dengan mengutip perkataan Adorno “telah cedera”, sebagai suatu faktisitas yang meluruh-meruntuh.

Namun, berhubung esai-esai dalam buku ini tidak disusun secara klasifikasi, maka dalam tulisan selayang pandang ini saya akan mencoba mengklasifikasi terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pembacaan dari hasil pembacaan-permenungan Candrika terhadap berbagai bentuk kesenian sehingga gagasan-gagasannya dapat terbaca dalam kelindan seni yang melentur-memadat.

Klasifikasi yang saya upayakan terbagi menjadi beberapa bagian—sebagaimana judulnya—saya coba parafrasekan menjadi tiga: pertama, permenungan ihwal seni; kedua, peperangan, kehancuran ; ketiga, keterasingan yang mencuatkan trauma. Karena Amarah dan Keretakan lebih menekankan pada perbincangan kemungkinan pemaknaan atas muatannya, maka pembagian atas ketiga bagian ini tidak lain untuk menimbang rajutan gagasan penulis dalam esai-esainya.

Permenungan Ihwal Seni dan Kemungkinan-Kemungkinannya

Upaya permenungan awal ihwal seni—sekaligus yang menjadi perbincangan pembukaan esai-esainya—saya kira, menjadi fondasi Candrika Adhiyasa setelah melakukan pembacaan terhadap berbagai bentuk kesenian. Ia mencoba mendedah “seni” sebagai sesuatu yang cair (fluid) bagi siapa pun. Hal ini dilakukan sebagai pernyataan atas sikap segan untuk menghindari keangkuhan terhadap perbincangan “seni” dari berbagai upaya pembacaannya—sebab dirinya tidak berlatarbelakang praktisi seni (seniman)—sekali pun pada konteks yang lain, misalnya sebagai penulis, ia pantas disebut sebagai seniman.

Sebagai penulis yang dekat dengan, katakanlah, “rimba filsafat”—istilah yang kerap dipakai oleh penulis setiap kali berbincang dengan saya—ia melakukan perbincangan seni dan bentuknya dengan bertolak dari diskursus pos modernisme. Kita tahu bahwa pos modernisme merupakan upaya evaluasi terhadap modernisme yang terkesan rigid. Hal itu lantas menjadi sebuah simpulan bagi Candrika bahwa pos modernisme menganggap pemahaman-pemahaman a la strukturalisme menjadi sangat mungkin disangsikan—termasuk nilai-nilai yang distandardisasi secara kaku—sehingga senantiasa terbuka untuk dibicarakan, diragukan, dikritik, bahkan dibongkar. Di titik ini, klaim atas upaya legitimasi menjadi tidak lagi legitim. Kesenian pada akhirnya menjadi fluid (halaman 3).

Bermula dari situlah, Candrika kemudian memasuki dunia seni lewat pintu fenomenologi, sebuah kerangka berpikir melalui kesadaran bahwa subjek tentunya memiliki relasi dengan objek (halaman 5). Menurutnya, di situ ada semacam ikatan yang memproduksi pengalaman terus-menerus ketika subjek bersentuhan dengan objek (kesenian, estetika). Singkatnya, mungkin boleh dikatakan sebagai bentuk aktualisasi empiris.

Aktualisasi empiris atas persentuhan subjek dengan objek (kesenian, estetika) memungkinkan mampu mencuatkan sebuah efek taktil yang sangat sensasional—dalam hal ini, efek estetis. Sebab, efek ini akan memantik ingatan-ingatan personal maupun kolektif sebagai kelindan citraan visual yang terhimpun dalam ruang masa lalu. Asosiasi dalam ingatan tersebut akan mengalami sebuah produksi perspektif yang dinamis.

Tapi pertanyaannya adalah: apa itu ‘estetika’? Apa itu ‘seni’? Apa perbedaannya dengan ‘karya seni’? Bagaimana cara ketiga istilah itu bekerja?

Candrika menjelaskan bahwa estetika merupakan istilah yang mengacu pada Yang-Indah. Tapi menurutnya, Yang-Indah menjadi problematik ketika yang ditangkap sering kali sebagai pandangan belaka. Terlebih, keindahan juga kerap dipersepsikan sebagai suatu hal yang subtil sekaligus sublim. Oleh sebab itu, Candrika menegaskan istilah estetika secara lunak bahwa: estetika adalah suatu eksistensi yang memicu kepekaan rasa dan pikiran untuk menangkap “esensi” dari Yang-Indah.

Memang, jika kita menilik ke belakang, menurut Martin Suryajaya yang menulis buku Sejarah Estetika (Gang Kabel, 2016), mengatakan bahwa istilah estetika pada mulanya bukan berawal dari kajian seni atau keindahan, melainkan bermula dari bahasa Yunani dengan sebutan “aesthesis” yang berarti pencerapan indrawi. Hal ini sebenarnya senada dengan yang diungkapkan oleh Candrika terkait dengan “kepekaan rasa”.

Lantas bagaimana dengan sebuah karya seni yang mencerminkan realitas kehancuran atau sesuatu yang memberi sensasi apokaliptik? Apakah itu memuat estetika? Persoalan ini nampaknya tidak dijelaskan secara eksplisit dari permenungan ihwal seni yang dilakukan oleh Candrika. Tapi, mari kita persoalkan nanti dalam perbincangan karya seni. Sebab, ini penting karena melihat bentuk-bentuk kesenian yang diperbincangkan oleh Candrika, lebih banyak menampilkan realitas jurang kehancuran yang chaos.

Sebelum berbincang lebih dalam terkait seni, Candrika, terlebih dahulu memberikan pernyataan bahwa “seni sebagai instrumen pembebasan”. Dengan bertolak dari referensi seni aliran realisme-sosialis, seni dianggap tidak hanya memantik perasaan, tapi juga mampu menggerakkan motif personal maupun kolektif yang memberi kesan heroik: revolusioner.

Di sisi lain, Candrika menulis kehadiran Seni: menjadi selembar kain yang mengusap air mata penuh derita itu, meski selembar kain pada akhirnya tak dibuat untuk menghukum balik sosok yang membuatnya menangis (halaman 9). Dengan kata lain, seni sebagai bentuk personifikasi yang mengartikulasikan realitas sekaligus refleksi hidup.

Dalam relasinya dengan estetika, seni menjadi sistem yang mewadahi kompleksitas keindahan. Keindahan itu kemudian dipahat sebagai bentuk proses produksi: lukisan, lagu, puisi, tari, foto, dst. untuk dikomunikasikan secara lebih gamblang. Di titik ini, estetika dan seni tidak bisa dipisahkan. Keduanya mengisi dan mewadahi. Dua hal itu lantas, saya katakan sekali lagi, bekerja dalam sebuah proses produksi untuk menciptakan: karya seni. Dalam hal ini, karya seni adalah sebuah olahan yang diekspresikan melalui pikiran dan perasaan untuk menyentuh efek estetis.

Tapi bagaimana sebuah karya seni bermula? Candrika, membawa perbincangan ini melalui pandangan filsuf Perancis, Alan Badiou, yang diungkapkan oleh Goenawan Mohamad melalui persepsi bahwa sebuah karya seni bermula dengan apa yang disebut oleh Badiou sebagai ‘kejadian’. ‘Kejadian’ itu cuma berlangsung sekilas; dalam pengalaman estetik, kita misalnya tersentak di saat kita, pada sebuah malam yang jarang, menyaksikan bulan terpacak di langit di atas kuburan. Pesona itu tak akan bisa diulang lagi. Artinya, saat melihat bulan dan terpesona lagi, yang terjadi bukan sebagai repetisi. Karena yang terjadi adalah sesuatu yang baru, seakan-akan kita melihatnya buat pertama kalinya dalam hidup kita.

Persepsi itu bisa dicerap bahwa karya seni merupakan sebuah visualisasi fragmen. Ia tidak bersifat repetitif, melainkan akan selalu memberi pesona lain sehingga pengalaman-pengalaman estetis tidak beku, melainkan dinamis. Namun, melihat contoh pengalaman estetika pesona bulan, itu sudah pasti sebagai sentuhan subtil. Di titik ini, pertanyaan muncul: apakah pengalaman atas pesona apokaliptik juga dapat memantik permulaan seni sebagai sentuhan estetis? Jawabannya iya. Karena keindahan dalam karya seni tidak terbatas pada pencerapan indrawi yang subtil, melainkan juga pada sesuatu yang tragis sebagai refleksi (persentuhan estetis) realitas yang kadung rumpang.

Persoalan ini bisa ditemukan bentuk konkretnya melalui aliran seni realisme-sosialis. Dan bentuk-bentuk dari karya seni aliran tersebut banyak dibahas oleh Candrika dalam buku Amarah dan Keretakan seperti pada visualisasi perang, alienasi, bahkan trauma. Karenanya, maka secara aplikatif, Candrika, kemudian memberi ketegasan atas permenungan ihwal seni: bahwa ternyata ada banyak hal dalam hidup yang tak bisa dinilai secara Manikhean—hitam-putih. Seni ada untuk menjadi tongkat yang mengantar kita menapaki kompleksitas—memang bukan untuk menyelesaikannya, tetapi melihatnya dengan tatapan yang lebih sensibel (halaman 15). Karenanya, pada akhirnya seni adalah bahasa yang tidak rigid, sebab ia senantiasa dipenuhi kelindan dalam pertalian yang tak terelakkan dalam hidup: kausalitas. Seni dalam banyak hal mengejawantahkan itu.

Apokaliptik: Peperangan, Kehancuran

Esai-esai Candrika Adhiyasa dalam buku terbarunya, Amarah dan Keretakan, memang lebih banyak membahas jejak apokaliptik terhadap dunia yang sedang mendekati dirinya pada jurang kehancuran. Esai-esainya seakan menjadi pembacaan atas sejarah peradaban manusia yang terlanjur lintang pukang.

Hal itu tak bisa dipungkiri karena karya seni yang dijadikan sebagai objek persentuhan estetis oleh Candrika memang lebih banyak mengarah pada kehidupan yang dipenuhi rambu-rambu keretakan zaman. Sehingga esai-esai hasil pembacaan atas berbagai bentuk kesenian yang dilakukan olehnya secara intens, terdengar sebagai ungkapan nyaring yang gemetar dalam dualitas kesenjangan: tentang yang-pinggir dan yang-pusat, yang-tertinggal dan yang-mapan, yang-inferior dan yang-superior, berpusar dalam lokus relasi kuasa.

Situasi tersebut dideskripsikan dalam suatu kondisi yang kalut, yakni: perang. Melalui kemelut peperangan yang tak henti-hentinya, Candrika kemudian menyigi berbagai bentuk kesenian realisme-sosialis dengan gamblang. Misalnya, dalam esainya berjudul Tubuh, Mesin, dan Ilusi Heroisme dari pembacaannya terhadap salah satu puisi Taufiq Ismail berjudul “Elegi buat Sebuah Perang Saudara”, ia menelisik relasi heroisme, militerisme, hingga kemenangan yang tidak pernah bisa dianggap utuh dalam kelindan perang.

Candrika menggambarkan serdadu-serdadu “mata dingin”—simbolik yang diciptakan oleh Taufiq Ismail dalam puisinya—sebagai jelmaan lain dari mesin-mesin pembunuh. Ia mengatakan bahwa “mata dingin” berarti suatu perspektif manusia-hidup yang tidak lagi mampu—karena berbagai alasan—memancarkan empati (halaman 67). Di sini, manusia berperan sebagai subjek sekaligus objek yang digerakkan untuk alih-alih sebagai aksi heroisme, padahal tak lebih demi motif politis kekuasaan. Maka tak heran, dunia militer memang diciptakan secara struktural agar bawahan patuh pada atasan.

Ilusi heroisme yang digadang-gadang bentuk aksi nasionalisme, pada akhirnya, menciptakan manusia yang semestinya dapat hidup bersama dengan saling memahami-melindungi, menjadi mesin pembunuh. Karena itu, tidak ada kata kemenangan bagi kamus peperangan. Sebab, pada akhirnya semua hanya menyisakan ingatan destruktif tentang kematian, keterasingan, dan tentu saja, kehancuran.

Itu kemudian dipertegas kembali melalui esainya berjudul Panggung dan Waktu: Perang dan Kesunyian Para Prajurit. Dalam esai yang menelisik lagu-lagu Avenged Sevenfold ini, menunjukkan bahwa pandangan ironi dalam sebuah perang tidak hanya pada sikap nasionalisme, tapi juga terhadap serdadu. Candrika menggambarkan pandangan ironi tersebut melalui kutipan berbunyi, “Mereka yang menghendaki perang tak pernah menjalani perang, dan mereka yang menjalani perang tak pernah menghendaki perang”. Ini merupakan ungkapan yang menekankan pada motif penguasa terhadap upaya keutuhan kekuasaan.

Selain itu, pandangan ini juga membuktikan bahwa dalam diri rohani manusia tidak selamanya hitam-putih. Selalu ada kemungkinan-kemungkinan realitas yang—dalam bahasa sederhananya—dipaksa dan terpaksa. Sebuah bentuk hegemoni yang tidak mampu diganggu gugat karena belenggu kasta.

Oleh sebab itu, dengan meminjam perkataan Goenawan Mohamad, Candrika menguraikan bahwa pemimpin dari militer bukanlah pemimpin yang baik untuk memimpin suatu bangsa yang majemuk. Alasannya adalah karena seorang pemimpin militer terbiasa memimpin prajurit yang hanya terlatih mengatakan “siap”—dan bukan warga yang terbiasa protes (halaman 111). Pernyataan ini sebenarnya tidak hanya menunjukkan prinsip personal secara empiris khususnya dalam dunia militer, tapi juga untuk pemimpin dalam latar belakang apa pun yang kerap otoriter—juga sekaligus cuitan tajam terhadap pemimpin dunia secara general.

Saya kira, pandangan Goenawan di atas juga secara tidak langsung mengantisipasi pemimpin yang selalu menggunakan kekerasan demi kekuasaan. Salah satu contoh yang mengerikan dari tindakan destruktif tersebut tentu saja: peperangan. Dan hal tersebut juga disinggung melalui esai Nasida Ria: Refleksi Akal Sehat dan Ancaman Nuklir, yang menjadi kekhawatiran Candrika terhadap dinamika realitas saat ini. Esai ini berusaha membaca kemungkinan lain terhadap pembacaan atas penyediaan senjata nuklir yang hanya menciptakan kegelisahan secara menyeluruh. Hal ini sebenarnya relevan dengan ungkapan kritik yang dilantangkan Noam Chomsky, yakni: “We shouldn’t be looking for heroes we should be looking for good ideas”.

Jika kita tarik dalam konteks politik di Indonesia, ketika Prabowo Subianto memegang otoritas sebagai Menteri Pertahanan di rezim Jokowi, dalam gagasannya menyediakan alutsista—tidak peduli barang baru atau bekas—menurutnya, secara tidak langsung, mengatakan bahwa itu merupakan upaya politis untuk keamanan negara. Hal itu sebenarnya bukti konkret bahwa keamanan negara ternyata masih dipercaya—dalam hal ini, penguasa—akan terjamin dengan melalui pola pikir hard power, yakni pengadaan senjata—yang tidak lain sebagai alat tempur: membunuh.

Padahal, keamanan negara bisa diupayakan melalui alternatif lain, misalnya: soft power. Pola pikir soft power bisa dikatakan sebagai pemikiran fundamental untuk perdamaian kolektif tanpa harus melakukan agresi yang mengarah pada upaya destruktif dan berujung chaos. Dan ungkapan Noam Chomsky, saya kira mewakili pikiran ini. Bahwa dalam menciptakan situasi internasional yang guyub, mestinya kita tidak perlu mencari pahlawan, melainkan mencari (atau memikirkan) ide-ide bagus—setidaknya sebagai upaya untuk perdamaian kolektif—tanpa adanya hegemoni terhadap suatu hal tertentu.

Dalam sudut pandang yang senada, Bertrand Russell juga memberikan formula soft power terhadap perdamaian kolektif dalam bukunya Common Sense and Nuclear Warfare (1956). Ia melantangkan imbauan secara universal bahwa mestinya yang menjadi musuh sesungguhnya adalah nuklir (senjata) itu sendiri—bukan sesama manusia. Jika formula ini ditanamkan oleh berbagai sudut negara, baik yang-pinggir maupun yang-pusat, maka bisa menjadi langkah baik untuk perdamaian.

Namun, sejarah selalu bergerak-berulang. Hal itu disampaikan oleh Candrika dengan kelam melalui esai berjudul Jurnal Amarah dan Keretakan, yang saya kira, juga menjadi tulisan puncak atas segala bentuk kehancuran. Melalui esai ini, Candrika mengungkap peradaban manusia yang terus berkelindan menuju keruntuhannya. Ia percaya, seperti yang dikatakan oleh Derrida, sejarah “senantiasa berganti pakaian”. Ini nyata—dengan meminjam perkataan Karl Marx—perulangan sejarah selalu akan terjadi; pertama, sebagai tragedi; kedua, sebagai komedi. Sampai di titik ini, perdamaian kolektif, mungkin hanya berhenti pada sebuah kata “harapan”. Tapi, bukankah selama ini manusia mampu bertahan karena senantiasa merawat “harapan”?

Keterasingan yang Mencuatkan Trauma

Realitas yang saat ini sedang bertahan—sekali pun hanya melalui kepingan-kepingan harapan—pada akhirnya tidak lepas dari persoalan dampak, baik secara fisikal maupun psikologis. Dalam hal ini, dampak-dampak yang terjadi akan menyisakan ampas: keterasingan dan trauma.

Alienasi, yang dimaksud oleh Candrika, dalam hal ini bukan hanya eksploitasi dan hegemoni dari manusia ke manusia, tapi juga dari manusia terhadap lingkungan hidup. Misalnya, dalam esai berjudul Ekosofi Iwan Fals: Anomisitas dan Lanskap Masa Lalu, ia mengulas beberapa lagu Iwan Fals yang coba mengkritik masyarakat kapitalis yang terlalu antroposentrik.

Sebagai hasil tilikan Candrika dalam lagu Iwan Fals yang berjudul “Isi Rimba Tak Ada Tempat Berpijak Lagi”, ia menelusuri sebuah lanskap modernitas yang dimulai sekitar abad ke-18, telah menciptakan suatu mekanisasi yang merusak. Dalam hal ini, modernitas yang digaungkan sebagai kemajuan zaman, perlu dipertanyakan lagi: apakah ini sebuah kemajuan, atau justru kemunduran?

Kita tahu, kecanggihan teknologi merupakan puncak dari modernitas. Heidegger mengungkapkan hal ini melalui esensi secara fungsional, bahwa manusia dan teknologi tidak bisa lepas. Baginya, teknologi akan berperan sebagai efisiensi segala keperluan manusia. Namun, Jacques Ellul, seorang filsuf Perancis, mengatakan bahwa kemungkinan lain dari “masyarakat teknologis” pada akhirnya hanya menciptakan perilaku antroposentrik.

Hal itu dapat dilihat di zaman kiwari, jika masyarakat tradisional memandang bahwa manusia dan alam diposisikan sebagai subjek. Tapi dalam masyarakat modern justru memosisikan manusia sebagai subjek, sedangkan alam sebagai objek. Pandangan inilah yang kemudian membentuk antroposentrisme, paham yang menyatakan bahwa pusat alam semesta adalah manusia. Sehingga manusia merasa berhak mengeksploitasi alam dengan gahar.

Upaya eksploitasi tersebut lantas menindas sebagian kelompok manusia yang tidak punya power untuk melakukan perlawanan. Mereka pada akhirnya akan merasa asing atas hubungan manusia dan alam. Keterasingan ini juga secara fundamental telah membentuk masyarakat modern dalam dualitas kelas yang eksploitatif. Dalam hal ini, esai berjudul Semiologi, Hegemoni, dan Laku Poiesis: Sandal Jepit dalam Kanvas Asep Dheny, menegaskan hal tersebut. Di sini, Candrika, mendedah visualisasi dalam lukisan sandal dan sepatu pantofel karya Asep Dheny. Dalam lukisan tersebut, sepatu pantofel justru berada di posisi atas sekaligus menginjak sandal jepit yang lusuh.

Visualisasi simbolik dalam lukisan tersebut diungkapkan oleh Candrika sebagai gambaran kaum borjuis dan proletar. Posisi atas sepatu pantofel juga secara tidak langsung sebagai gambaran penindasan yang dilakukan oleh borjuis sebagai kelas atas. Sebuah gambaran realisme-sosialis yang menginterpretasikan kelas bawah dengan posisi tak berdaya sekaligus diberdayakan.

Dalam konteks keterasingan yang lain, melalui esai berjudul Sailum: Sebuah Pleidoi untuk Sopi dari hasil pembacaannya terhadap sebuah film berjudul Sailum: Song of the Rustling Leaves, Candrika juga menelusuri sebuah alienasi yang dialami oleh masyarakat Atoin Meto karena selalu dianggap liyan dalam masyarakat modern. Mereka Timur di antara dominasi Barat dan Jawasentrisme (halaman 321). Sehingga masyarakat Atoin Meto seringkali dianggap liyan, dan secara tidak langsung diobjektivikasi. Terus terang, esai ini bagi saya, bagian yang sangat Indonesia.

Ia mengurai tentang “sopi”, sebuah minuman beralkohol, yang bagi masyarakat Atoin Meto bukan semata-mata minuman untuk tindakan banal, melainkan memiliki makna kultural yang cukup dalam. Sehingga secara primordial, sopi menjadi bagian dari identitas yang melekat dalam diri mereka. Dan film Sailum, mencoba untuk menegaskan eksistensi masyarakat Atoin Meto sebagai subjek yang kerap diobjektivikasi oleh masyarakat modern. Esai Candrika, dalam hal ini, berperan untuk kembali menegaskan hal tersebut: bahwa melalui Yang-Lain, kita dapat memahami diri kita sendiri secara lebih mendalam (halaman 331).

Selain itu, esai-esai yang berhubungan dengan persoalan ini juga bisa kita baca melalui judul “Membaca Lagi Sajak Pengungsi”, “Teks, Mimik, Citra”, dan esai lainnya, yang memantik kesadaran pembaca atas keterasingan. Sebuah pembacaan intens atas segala bentuk kesenian dalam menyingkap orang-orang yang kalah dan bertahan sepanjang sejarah peradaban manusia yang timpang dan pincang: bahwa upaya merawat harapan seringkali beririsan dengan perasaan traumatik.

***

Dengan jumlah esai yang cukup kompleks sebagai hasil pembacaan atas segala bentuk kesenian, sayangnya saya tidak mampu membahas secara menyeluruh dalam tulisan ini. Tapi setidaknya yang coba saya uraikan di atas menjadi kelindan dalam setiap bab dalam Amarah dan Keretakan.

Selebihnya, bagi saya, pembacaan Candrika terhadap berbagai bentuk kesenian dalam Amarah dan Keretakan bukan hanya mengurai kemungkinan pemaknaannya saja, tapi juga sebagai bentuk artikulasi lain atas segala penciptaan karya seni terhadap kausalitas peradaban manusia yang chaos.

Ini juga sekaligus membuktikan bahwa estetika dalam seni bukan hanya sebagai pandangan Yang-Indah belaka, melainkan juga pantulan kesenian chaotik yang berpotensi memantik indrawi untuk menekuri kemungkinan di balik bentuk kesenian tertentu. Dan Candrika, dalam bukunya, mampu mendedah semua itu dengan puitik sekaligus filosofis.

Cirebon, 2024

Saefudin Muhamad. Lahir di Cirebon. Bergiat di komunitas Tjirebon Book Club. Pernah menjadi editor di salah satu penerbit. Saat ini menjadi pengajar untuk anak-anak Indonesia Timur. Menulis prosa dan puisi. Adapun tulisan-tulisannya tersebar di berbagai media dan majalah online: jurno.id, magdalene.co, sediksi.com, lensasastra.id, ideide.id, omong-omong.com, majalah Apajake, dan media online lainnya. Pernah meraih penghargaan nominasi dalam lomba kritik sastra Dunia Puisi Taufiq Ismail 2023 dan juara 1 lomba menulis puisi yang diselenggarakan tulis.me ke-16 2023, serta memenangkan berbagai perlombaan lainnya. Penulis saat ini sedang konsen meneroka perkembangan sastra anak Indonesia, terutama pada genre puisi anak. Ia bisa disapa melalui Instagram @saefudinmuhamad_ .