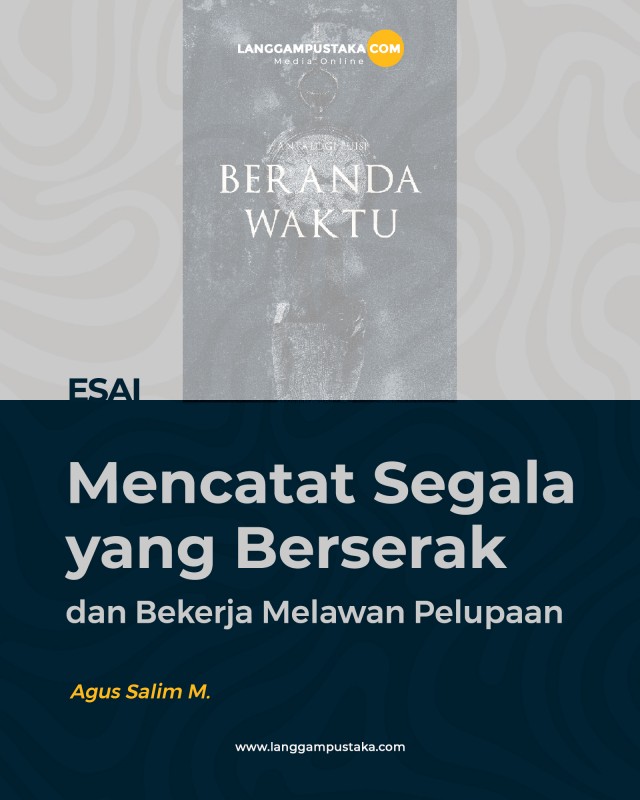

PUISI sering dianggap sebagai ruang kebaruan—sesuatu yang lahir dari pengalaman atau imajinasi pensyairnya. Namun, bagaimana jika puisi justru berangkat dari kisah-kisah yang sudah ada, dari teks yang telah berumur, atau dari sejarah yang telah berlapis makna? Di sini, referensi-referensi tersebut bukan sekadar alat, tetapi menjadi inti dari proses kreatif. Pensyair tidak hanya menyalin; mereka membedah, merenungkan, dan mencipta ulang. Dalam setiap bait, ada dialog tak langsung antara masa lalu dan masa kini, antara teks lama dan pembacaan baru. Pertanyaannya, apa yang terjadi ketika sejarah dan teks sastra yang telah tertulis sebelumnya, digubah ulang menjadi puisi? Apakah yang muncul adalah interpretasi yang setia, tafsir yang memberontak, atau justru sesuatu yang benar-benar lain?

Dalam antologi ini, puisi-puisi yang terhimpun memilih jalan berbeda: mereka tidak membangun dunia baru dari nol, tetapi menelusuri ulang jejak kisah-kisah lama, mengolahnya kembali dengan sudut pandang yang segar dan intensitas emosional yang khas. Puisi-puisi referensial ini, alih-alih menjadi sekadar pengulangan, menantang kita untuk melihat kembali kisah lampau—apakah ia masih relevan, bagaimana ia berubah di tangan pensyair, dan apa yang tetap bertahan atau justru lenyap di hadapan pembaca modern? Antologi ini menjadi medan untuk menjawab pertanyaan itu, menyelami hubungan kompleks antara teks, waktu, dan kepekaan artistik yang berkelindan menjadi pembacaan peristiwa secara puitik.

Peristiwa adalah denyut waktu, ruang adalah panggungnya. Di sanalah segalanya bermula—kejadian-kejadian yang kelak jadi ingatan, atau mungkin terlupakan. Bagi saya, di sinilah puisi bekerja melawan pelupaan. Ia meraih peristiwa, lalu memahat dan mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar bongkahan cerita.

Dalam antologi puisi ini, saya terkesan betul bagaimana para penulis mencatat segala yang berserak: pengalaman, sejarah, dan usaha-usahanya untuk menyatu tubuhkan apa yang telah tertafsir. Sehingga, puisi-puisi yang ditulis tidak hanya berbicara tentang ruang yang ada, tetapi juga mencipta ruang baru—tempat kita, sebagai pembaca, diajak untuk merenung, bertanya, dan memahami.

Satu contoh bagaimana puisi referensial ini ditulis adalah Puisi berjudul Anne Frank. Bagi saya, puisi ini merupakan contoh kuat dari puisi referensial yang menghidupkan kembali peristiwa sejarah melalui medium puisi. Mengapa?

Puisi ini berbicara tentang peristiwa yang terjadi dalam ruang spesifik: persembunyian Anne Frank selama Perang Dunia. Melalui citraan seperti;

langkah sepatu, dentuman di kota Amsterdam, dan langit abu,

pensyair menciptakan kembali suasana mencekam dari masa itu. Ini sejalan dengan gagasan bahwa puisi adalah medium untuk mencatat, bukan hanya pengalaman personal, tetapi juga fragmen sejarah kolektif. Dalam hal ini, puisi bekerja melawan pelupaan—menjaga kenangan tentang Anne Frank tetap hidup.

Pusat narasi puisi Anne Frank adalah ruangan persembunyian Anne yang juga menjadi ruang dalam puisi ini. Ia bukan sekadar latar fisik, tetapi juga simbol kerapuhan dan ketahanan manusia.

Dinding yang rapuh dan kegelapan memenuhi ruangan itu,

dua kutipan larik tersebut mencerminkan batas-batas harapan dalam situasi perang, sementara tinta hitam menjadi alat untuk melampaui ruang itu, membawa cerita Anne kepada dunia.

Puisi ini tentu saja mengandalkan kisah nyata Anne Frank, khususnya melalui referensi langsung pada tulisannya;

tinta hitam menjadi saksi tulisanmu

Dengan ini, pensyair tidak hanya menghidupkan kembali cerita Anne, tetapi juga memberikan tafsir baru yang lebih emosional dan universal, seperti tercermin dalam kalimat penutup;

Namamu adalah peringatan, tentang perang, cinta dan kemanusiaan.

Puisi ini mengangkat Anne dari sekadar tokoh sejarah menjadi simbol abadi perjuangan kemanusiaan. Bagi saya, puisi ini menegaskan bahwa referensialitas tidak membuat karya kehilangan keaslian atau daya pikatnya. Sebaliknya, ia memperkaya makna dengan menyambungkan masa lalu dan masa kini, membuat pembaca tidak hanya mengenang peristiwa, tetapi juga merenungkan nilai-nilai yang tetap relevan: perdamaian, cinta, dan kemanusiaan.

Puisi selanjutnya yang berusaha saya dedah adalah Puisi berjudul Pangeran Dago Djawa. Entah mengapa, puisi ini memiliki nuansa yang lebih epik dan monumental dibandingkan dengan puisi-puisi lain di dalam antologi ini. Puisi ini merujuk pada sebuah peristiwa bersejarah yang kuat: kematian Pangeran Dago Djawa dalam konteks peperangan dan perjuangan.

Dengan menggambarkan tanah yang merapal mantra dan gunung yang menatah batu menjadi aksara purba, puisi ini menegaskan bahwa ruang bukan hanya tempat bagi peristiwa, tetapi juga menjadi sarana untuk melestarikan dan menyampaikan makna. Ruang di sini menciptakan narasi baru di dalamnya, menjadikan sejarah tetap hidup dalam ingatan melalui kata-kata yang terukir dalam tanah dan batu. Puisi ini menyiratkan sejarah yang lebih luas, menghubungkan peristiwa kematian Pangeran Dago Djawa dengan warisan budaya yang ditinggalkan, seperti yang coba dilesapkan dalam larik berikut;

Ia pergi, meninggalkan jejak darah dan nama,

menggambarkan bagaimana seorang tokoh sejarah tetap hidup dalam kenangan kolektif. Pensyair tidak hanya merujuk pada peristiwa kematiannya, tetapi menghubungkannya dengan mitos, keyakinan, dan budaya daerah. Nama tempat seperti Dago Djawa dan Sukapura berfungsi sebagai referensi kuat yang menggugah ingatan tentang tanah yang dilalui sejarah. Penegasan tentang seribu tahun tertidur, tak pernah terlepas memberi makna bahwa meskipun peristiwa sejarah berlalu, identitas dan makna yang dibawa tetap tak terhapuskan, tercatat dalam ingatan sejarah yang kolektif.

Simbolisme dalam puisi ini sangat kuat, seperti;

bunga yang tumbuh dari debu peperangan dan perang, sajak bisu yang membatu di kaki gunung,

dua larik tersebut sebenarnya tengah merangkum bagaimana tragedi sejarah—dalam bentuk perang—menghasilkan perubahan besar yang membentuk masa depan. Puisi ini tidak hanya mencatat peristiwa sejarah, tetapi memberikan tafsir baru terhadap peristiwa tersebut sebagai sesuatu yang abadi dan terus mengalir melalui ruang dan waktu.

Dalam larik terakhir, Ia adalah akar yang memeluk tanah, pensyair mengangkat konsep ketahanan dan kontinuitas dari sejarah. Pangeran yang mati dalam peperangan ini diibaratkan sebagai akar yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini, mengingatkan kita bahwa peristiwa yang pernah terjadi tetap memberi pengaruh pada generasi berikutnya.

Puisi Pangeran Dago Djawa memberikan pemahaman tentang bagaimana sejarah dan peristiwa penting dalam budaya lokal tidak hanya dirayakan melalui teks sastra, tetapi juga diterjemahkan ke dalam simbolisme yang kaya, yang memperkaya ruang dan waktu. Pensyair mengajak pembaca untuk merenungkan bahwa setiap peristiwa besar—meskipun sudah berlalu—tetap terpatri dalam tanah, dalam sejarah, dan dalam identitas kolektif kita, hidup sepanjang masa.

Setelah melalui perjalanan panjang dalam dua puisi sebelumnya, saya cukup terkejut ketika menemukan sebuah anomali dalam puisi ke-tiga berjudul Penjahit Sunyi. Pendekatan puisi sangat berbeda dari puisi-puisi sebelumnya yang lebih historis, dengan lebih menekankan pada penciptaan pribadi dan kontemplasi dalam menghadapi dunia yang hening dan gelap.

Puisi ini menyatakan bahwa penjahit adalah sosok yang mampu merajut dan menyatukan, namun dalam keheningan yang dalam. Berbeda dengan puisi pertama dan kedua yang lebih berfokus pada peristiwa besar dan sejarah, Penjahit Sunyi berbicara tentang sebuah peristiwa pribadi—proses internal dan sunyi yang berlangsung dalam ruang batin. Ruang dalam puisi ini bukan lagi ruang fisik seperti kota atau gunung, melainkan ruang kontemplatif dan penuh kerendahan hati, tempat di mana kata-kata disulam menjadi doa bisu. Ini adalah ruang perenungan, penciptaan, dan keheningan yang berusaha memberi makna bagi dunia yang tampak rapuh dan terlupakan.

Altar malam, kamar tua beraroma buku, dan jubah awan

Kutipan di atas menggambarkan ruang yang penuh dengan potensi penyembuhan dan penciptaan. Dalam puisi ini, ruang bukan hanya tempat terjadinya peristiwa, tetapi juga menjadi medan bagi penjahit untuk menyulam kenangan dan doa. Pensyair menggambarkan kain subuh yang kelabu dan kelabu muram pada pagi hari, simbol dari dunia yang penuh kegelapan dan ketidakpastian. Namun, penjahit, dengan kesunyian dan keterampilannya, dapat menjahit kembali kepingan-kepingan itu untuk menciptakan makna dan cahaya.

Sementara dalam puisi sebelumnya, referensialitas berfokus pada sejarah atau tokoh terkenal, dalam puisi ini referensialitas bersifat lebih personal dan universal. Penjahit Sunyi tidak merujuk pada peristiwa atau individu tertentu, melainkan mengacu pada proses manusiawi universal: penciptaan, kesendirian, dan penyembuhan. Pensyair menggunakan metafora jarum angin dan benang arunika untuk menunjukkan bahwa setiap kata yang disulam adalah bagian dari perjalanan hidup yang lebih besar—sebuah pencarian makna yang abadi dan melampaui dunia material. Metafora ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan yang kita lakukan dalam keheningan bisa berhubungan dengan penciptaan dunia yang lebih baik dan lebih bermakna.

Simbolisme dalam puisi ini sangat kental, dengan benang, doa bisu, dan simpul yang mengandung arti penting. Setiap helai kata menjadi sumbu kecil yang menyala, memberikan pelita bagi jiwa yang gelap. Ini menggambarkan bagaimana kata-kata, meskipun sederhana, memiliki potensi untuk memberi cahaya dan arah dalam hidup seseorang. Di sini, penjahit adalah simbol dari pensyair atau individu yang berusaha menemukan makna dalam keheningan, bahkan dalam kesendirian yang tampaknya sunyi. Pensyair menggambarkan pelarian sunyi yang ia rawat dalam dada, yang menunjukkan bahwa pencarian makna itu adalah suatu pelarian dari dunia yang penuh kekerasan dan kekelaman.

Puisi ini memperlihatkan bahwa dalam dunia yang penuh kebisingan dan ketidakpastian, penciptaan dan penyembuhan dapat ditemukan dalam keheningan dan keterampilan pribadi. Penjahit Sunyi adalah metafora bagi setiap individu yang mencoba menjahit kembali dunia dengan kata-kata, meskipun dunia itu tampak hancur dan terfragmentasi. Melalui proses penciptaan yang diam-diam, pensyair mengajukan gagasan bahwa dunia ini bisa diperbaiki dan diberi makna, meskipun tidak selalu terlihat atau terdengar oleh orang lain. Ini adalah sebuah penegasan bahwa dalam kesendirian dan keheningan, kita bisa menemukan suara kita sendiri dan memberikan arti pada dunia yang semakin pudar.

Puisi-puisi yang telah dibahas di atas, meskipun terjalin dari benang yang berbeda, tetap menegaskan satu hal: bahwa puisi adalah jendela yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini, menghidupkan peristiwa yang pernah terjadi untuk menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan. Dalam konteks puisi referensial, ketiga karya ini tidak sekadar menuliskan kembali kisah-kisah lampau, tetapi mereka mengajak kita untuk merenungkan nilai-nilai yang terpendam dalam sejarah dan budaya yang tak lekang oleh waktu.

Namun, meski ketiga puisi ini berhasil menggugah, ada sebuah pertanyaan yang mengambang: apakah kita hanya menjadi penonton dari peristiwa yang diputar ulang, ataukah kita benar-benar dapat merasakannya—menghidupkannya dalam diri kita? Anne Frank mengajak kita menatap kembali kekejaman perang, tapi apakah ia sekadar mengenang, ataukah ia mengajak kita untuk terlibat dalam ketidakadilan yang masih ada? Pangeran Dago Djawa menawarkan kita sejarah sebagai pelajaran, tetapi apakah sejarah itu hanya menjadi dongeng yang kita dengar tanpa pernah benar-benar menjadi bagian dari kita? Dan Penjahit Sunyi menyulam kata dalam kesunyian, namun apakah keheningan itu menciptakan ruang bagi kita untuk merenung lebih dalam, ataukah hanya mengalirkan kata-kata yang terperangkap dalam abstraksi?

Selain menyelami berbagai peristiwa, puisi-puisi di dalam antologi ini juga menunjukkan batasan-batasan yang perlu disadari oleh pensyair dalam menciptakan jembatan antara kenyataan dan imaji. Dalam ruang yang diciptakan oleh setiap puisi, di situlah tantangan terbesar puisi terletak: untuk menghidupkan kembali peristiwa tanpa hanya berpuas diri pada kenangan semata. Untuk membuat sejarah berbicara, bukan hanya mengutipnya.

Pemilihan tiga puisi ini bukanlah sebuah penilaian bahwa puisi-puisi lain dalam antologi ini tidak layak untuk mendapat perhatian. Setiap puisi yang terkumpul dalam antologi ini memiliki kekuatan dan keunikan masing-masing yang mampu berbicara dengan cara yang berbeda. Namun, ketiga puisi ini dipilih karena mereka secara khusus menggugah lapisan-lapisan sejarah dan budaya yang dalam, serta mengundang kita untuk merenung lebih jauh tentang peran waktu, ruang, dan peristiwa dalam kehidupan manusia.

Dengan demikian, pilihan ini bukan untuk membatasi apresiasi terhadap karya-karya lain, melainkan sebagai upaya untuk mengajak pembaca memahami lebih jauh bagaimana setiap puisi dalam antologi ini memiliki peranannya sendiri dalam menggugah hati dan pikiran kita.