Menjelang akhir pekan, ketika tak ada pekerjaan atau urusan yang memaksa kami untuk tetap berada di rumah kontrakan, aku dan istriku selalu bersepakat untuk melewati hari libur dengan cara pulang ke rumah orang tua. Mau ke Pangandaran atau Pamijahan, itu tak jadi soal. Dua-duanya sama nyamannya. Sama tenangnya. Lagi pula, dari Kota Tasikmalaya menuju rumah orangtuaku atau rumah orangtua istriku relatif sama jauhnya.

Hanya saja, kalau pilihan mudik kami jatuh ke Pangandaran, beberapa pertanyaan khas anak-anak yang kadang sedikit membuat dahiku merenyut pasti akan bersarang di telingaku minta dijawab. Keponakanku—anak perempuan pertama dari kakak istriku—lah yang melontarkan pertanyaan-pertanyaan itu. Usianya menginjak angka tujuh. Akhir bulan Juni lalu baru menamatkan sekolah TK-nya. Dari kabar terakhir yang kuterima dari istriku, sudah dua minggu dia tak di rumah. Ia dan keluarganya harus pindah ke kecamatan lain lantaran ibunya mendapat penempatan tugas baru. Kebetulan, akhir pekan itu juga dia akan pulang. Aku curiga, pertanyaan apalagi yang akan meluncur dari rasa penasarannya.

Benar saja, beberapa jam setelah aku sampai di rumah mertua, bocah itu juga menyusul pulang bersama ayah, ibu, dan adiknya.

“Om, aku mau ngobrol.” ucapnya tiba-tiba sudah berada di hadapanku.

Seperti biasa, bakda Maghrib, dia kembali menagih obrolan. “Celaka!” hatiku menggerutu. “Kali ini, pertanyaan apalagi yang harus kujawab?” Jujur saja, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan bocah itu kadang sederhana dan menantang, tapi justru memberi jawaban yang juga sederhana itulah yang harus kupikirkan dalam-dalam.

Malam itu, tema obrolan kami beragam. Mulai dari mengapa lumba-lumba bisa begitu lihai bermain bola? Lalu apa alasan manusia bisa menggerakkan jari tangan dan kakinya? Untuk pertanyaan pertama, tentulah kujawab bahwa lumba-lumba adalah hewan mamalia yang dikaruniai Tuhan dengan kecerdasan yang tinggi dan memiliki kemampuan memecahkan masalah yang lebih dibandingkan hewan lain. Ada satu bagian dalam otaknya yang berfungsi khusus untuk memproses informasi pendengaran dan visual, membuatnya akan mudah mengenali perintah. Itulah alasan mengapa lumba-lumba akan piawai memainkan bola jika dilatih dengan baik. bagaimana, jawabanku terdengar sederhana, bukan?

Untuk pertanyaan kedua, tentu aku harus memberi jawaban sesederhana mungkin. Ini masalah struktur tubuh manusia. Pada intinya, jawabanku berfokus pada hampir seluruh bagian tubuh manusia itu memiliki tulang, otot, dan saraf. Tiga hal itu yang membuat manusia bisa menggerakkan jari tangan dan kakinya. Bocah itu manggut-manggut saja. Sesekali ia melemparkan pandangan ke mana suka. Aku yakin ia tengah memproses informasi yang baru saja didapatnya, mengolahnya agar mudah dimengerti. Istriku tertawa saja di kamar. Ia memang paling puas kalau sudah mendapatiku diteror oleh pertanyaan-pertanyaan keponakannya.

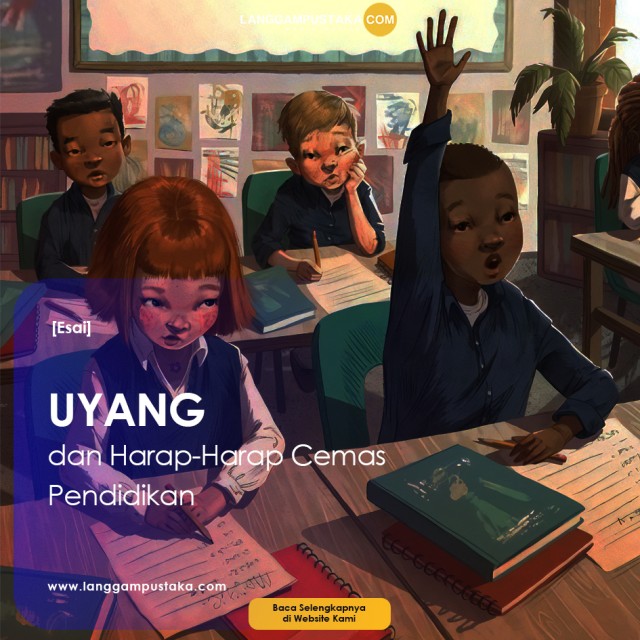

Dua pertanyaan tadi tuntas kujawab, hingga terdengarlah satu pernyataan darinya yang membuat aku tertegun beberapa saat sambil mendengarkan ia bicara. Satu hal yang aku yakin bahwa apa yang keluar dari mulutnya saat itu bukan semata bentuk pernyataan, melainkan sebuah kejujuran, bentuk protes paling dasar dan alamiah seorang anak; dia tidak suka sekolah. Istriku keluar dari kamar, aku mencoba menahannya untuk tak dulu memberi respons apa pun. Aku membiarkan dahulu bocah itu menyelesaikan apa yang sedang ia katakan.

“Kenapa memang Uyang kok tidak suka sekolah?” Aku membalas.

“Sekolah membosankan banget, Om. Aku cuma ingin melukis dan bermain.” Ia mempertegas.

“Dari kapan Uyang berpikir kalau sekolah membosankan?” Aku penasaran.

“Pas kelas TK B juga aku sudah bosan,” ucapnya nampak hati-hati.

Aku sadar, barangkali kehati-hatiannya menjawab berangkat dari rasa takut. Takut dianggap sebagai anak malas, anak nakal, dan justifikasi-justifikasi lainnya yang selama ini menempel pada anak-anak yang mungkin sebenarnya, suara hati mereka tak pernah benar-benar coba kita dengar dan pahami. Sementara orang-orang dewasa hanya menuntut anak-anak agar menjadi rajin, agar belajar, agar pintar, dan sederet beban lainnya. Membuat proses belajar di sekolah makin tak disenangi oleh anak.

Soal obrolan tadi, aku sama sekali tak mengada-ada. Aku masih ingat betul tiap jawaban yang keluar dari mulut bocah itu ketika aku mencoba untuk memahami “curhatannya”. Keponakanku itu memang memiliki kecerdasan linguistik di atas kawan sebayanya. Setidaknya sampai yang kuketahui sekarang. Proses pembelajaran bahasanya bahkan terbilang istimewa. Sejak umur dua tahun, ia sudah cukup mampu melafalkan bunyi-bunyi bahasa yang dapat dimengerti. Maka tak heran, ketika kini berumur tujuh tahun, perbendaharaan dan penguasaan bahasanya sudah cukup mumpuni. Selain memang oleh orang tuanya dibiasakan menggunakan bahasa yang benar dan baik, kemampuan mencerapnya pun berfungsi dengan baik. Tapi mengapa, ketika di sekolah, ia hanya menemukan sebuah kebosanan?

Perkara anak harus belajar, harus rajin, aku sepakat. Namun, apa yang anak pelajari dan apa yang membuat anak rajin bukankah harus bersumber dari apa yang ia minati? Bukankah selama ini kita sering mengatakan bahwa anak-anak adalah manusia yang tak mampu berbohong? Lantas mengapa, orang dewasa seakan-akan tak acuh ketika sesekali mereka mencoba jujur terkait apa yang mereka rasakan di sekolah. Jujur saja, mendengar alasan bocah itu tak kerasan untuk sekolah membuat hatiku galau. Ia baru beberapa minggu resmi menjadi siswa SD. Bukankah di saat-saat inilah seharusnya segala rasa keingintahuan mereka terjawab.

“Uyang, kalau sekolah itu membosankan, coba cari satu alasan yang bikin Uyang semangat buat pergi ke sekolah. Kira-kira, apa?

“Gak ada. Semuanya membosankan.”

“Kalau sudah dewasa nanti. Manusia itu harus bisa disiplin. Nah, salah satu cara supaya manusia disiplin itu ya sekolah. Belajar di sekolah.” ucapku mencoba mengadili keadaan.

Aku sadar betul, kalau kalimat terakhirku itu tak akan membuahkan apa pun. Kalimat klise itu hanya murni sebagai jawaban dari ketiadaan pengetahuanku untuk menjawab curhatannya. Lagi-lagi, makna disiplin sendiri pun terlalu rancu untuk kujelaskan. Jawabanku itu pasti akan segera lesap dalam ingatannya. Tak menghasilkan apapun. Sekali lagi, aku tak menuntut jawaban dari siapa pun. Barangkali ini hanyalah sikap dari kegusaranku ketika mendengar curhatan bocah itu. Banyak kemungkinan masih bisa terjadi. Bisa saja dia hanya butuh pembiasaan di lingkungannya yang baru. Tapi, hingga larut malam, ketika bocah itu sudah lelap mendekap adiknya di depan televisi, aku masih saja tertegun, apa pendidikan di Indonesia sudah sebegininya keluar jalur?

“Om, kalau nanti Om dan Ndut sudah punya anak, aku mau melukis adiknya, ya. terus nanti biar aku yang jaga kalau Om dan Ndut sedang tidak ada.”

Istriku memang akrab dengan sapaan Ndut kalau di rumahnya. Aku tersenyum saja mendengar kalimat penutup bocah itu, sebelum akhirnya ia berlalu menuju depan televisi. Lalu tertidur bersama adiknya. Setelah hingga larut malam tertegun saja, aku menyusul istriku ke dalam kamar. Ia ternyata belum tidur. Sedari tadi juga ikut mendengar obrolanku dengan keponakannya.

“Uyang mah biasana isinan. Tara-tara nyarios kitu. Komo masalah sakola.” Tampak kecemasan dari raut bibinya.

“Wios, syukur ge. Minimal aya nu ngadangukeun keluhanna.” balasku, sebelum akhirnya kami berdua didekap kantuk.

Agus Salim Maolana